EFOログ解析で読み解くフォーム離脱とエラー原因【エラー率編】

公開日: / 最終更新日:

フォームの入力中にユーザーが途中で離脱してしまうことは、Web担当者にとって大きな課題です。実際、一般的に入力フォームでは約6割ものユーザーが途中離脱するともいわれ、その理由の多くは「入力の手間」や「エラーによるストレス」に起因します。

このようなフォーム離脱の背後にはユーザビリティ上の問題が潜んでおり、エラーの発生も重要な要因の一つです。

本記事では、Gyro-n EFOが収集したフォームログ解析の知見をもとに、フォームにおける「エラー率」に着目して離脱や入力ミスの原因を専門的に分析します。

ユーザーがどの項目でつまずき、どんなエラーに直面しているのかをデータから読み解くことで、フォームUX改善の具体策を探っていきます。

フォーム最適化(EFO)の導入を検討している企業のWeb担当者や、大規模ECサイト・サービスサイトの運営者、そしてフォームUX改善に関心のあるマーケターの方にとって、ログ解析にもとづく課題発見と改善アプローチのヒントになれば幸いです。

フォーム「エラー率」とログ解析の重要性

まず「エラー率」という指標について整理します。

エラー率とは、フォームの各入力項目においてユーザーがエラーを起こした割合を示す指標です。

Gyro-n EFOなどのEFOツールでは、ユーザーのフォーム操作ログを詳細に収集・分析することで、項目ごとのエラー発生状況や離脱状況を可視化できます。

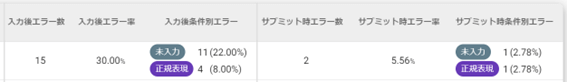

具体的には以下のようなデータが計測されています。

- 入力後エラー数:各項目でユーザーがフォーカス(入力開始)した後、入力内容の不備によりエラーが発生した回数です。たとえば項目を選択・入力し、フォーカスを外した際に未入力や形式不備でエラーとなったケースが該当します。

- サブミット時エラー数:フォーム送信(サブミット)ボタンを押した際に、その項目に未修正のエラーが残っていて送信できなかった回数です。ユーザーが気付かず誤ったまま送信を試み、エラーを指摘されたケースと言えます。

- 条件別エラー数:エラー内容をさらに細分化したデータで、どのような条件(原因)でエラーになったかを分類したものです。

例えば「未入力」「入力形式の不備(例:メールアドレスに@がない)」「文字数オーバー」など、エラーの種類ごとにカウントされます。

Gyro-n EFOのログレポートでは、これらのデータからエラー率の高い項目トップ5やエラー発生の条件内訳が自動集計されます。

このログ解析機能により、「フォームのどの項目でユーザーがつまずいているか」「どのようなエラーが離脱の引き金になっているか」を客観的なデータに基づいて把握することが可能です。

エラー率の高い箇所はユーザーにとって負担やストレスとなっている可能性が高いため、まずはその問題箇所の特定がフォーム改善の第一歩となります。

エラー率ワースト項目の分析:どの入力項目でエラーが多いのか

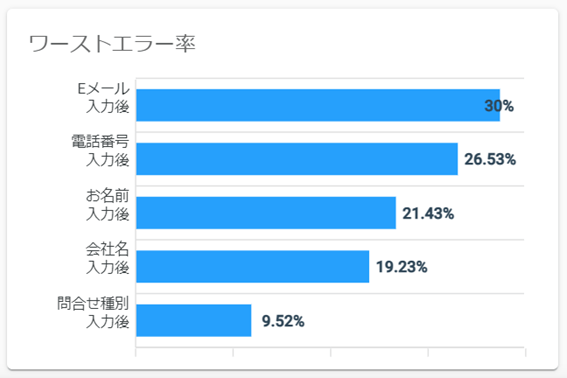

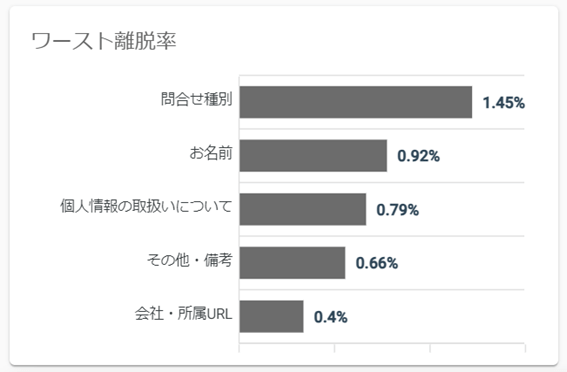

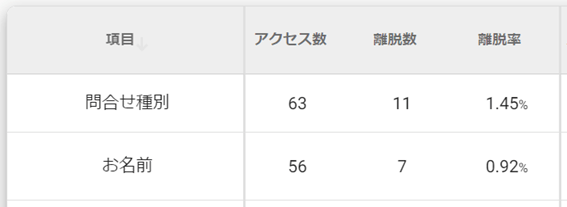

実際のログデータをもとに、あるお問い合わせフォームでエラー率の高かった項目を見てみましょう。Gyro-n EFOの項目別レポートでは、下図のようにエラー率ワースト5が可視化されます。

上記の例では、エラー率の高い順に「Eメール」「電話番号」「お名前」がトップ3となっています(次いで「会社名」「問合せ種別」が続く)。

各項目について、ユーザーがエラーを起こしやすい原因を専門的に分析してみます。

メールアドレス欄のエラー要因

エラー率トップとなったのは「メールアドレス」欄です。

メールアドレスは他の項目と比べても入力内容が複雑であるため、ユーザーがつまずきやすい傾向があります。ログ解析によれば、メール欄で発生している主なエラー要因は以下の通りです。

- 未入力のまま次へ進んでしまうケース:入力項目を後回しにしてしまい、フォーカスを当てた後に何も入力されずに別の箇所を触れてしまった場合です。

つまり入力途中で一時離脱し、その項目が未入力エラーとなって記録されている可能性があります。

メールアドレスは後で入力しようと飛ばすユーザーも多く、その間に一旦フォームから離脱してしまうとエラーとしてカウントされます。 - 入力形式の誤り:メールアドレスの書式ミスも頻出します。

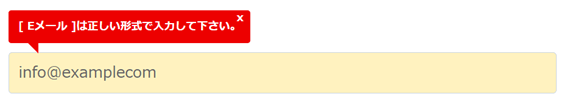

例えば「@」やドット「.」の入力漏れ、全角文字で誤入力してしまうケースなどです。

Gyro-n EFOの解析では、メール欄で「正規表現エラー」の発生が確認されています。正規表現とはメールアドレスの形式チェックに用いられるパターンマッチで、@記号やドメインのドットなどが適切に含まれているかを判断しています。

このエラー数が上がっているということは、全角で入力してしまったり、「@」や「.」を入れ忘れたりといった形式ミスが多いことを示唆します。

こうした原因への対策としては、入力支援とバリデーションの最適化が有効です。

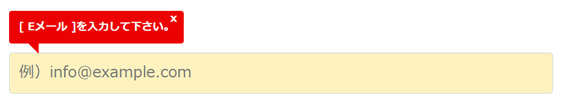

例えばプレースホルダーに例(例:「info@example.com」)を示して入力フォーマットを明示する、ユーザーが入力をスキップしにくいように必須であることを強調する、あるいはエラーメッセージを分かりやすく具体的にすることが挙げられます。

電話番号欄のエラー要因

次にエラー率が高かったのは「電話番号」欄です。

電話番号フィールドでのエラーは、ユーザーによって入力する番号種別が様々であることや、日本語特有のフォーマットの問題が背景にあります。

ログデータから考えられる主な原因は以下の通りです。

- 番号を記憶しておらず一時中断するケース:特に会社への問い合わせフォームでは、会社の代表番号などを入力しようとして番号を覚えていないユーザーがいます。一度調べるためにその項目からフォーカスを外し、結果として未入力のエラーが記録されるというケースです。

実際、電話番号欄でもメール同様「入力後未入力」のエラーが最も多く発生していました。これはユーザーが電話番号を確認する間にフォームを離れてしまうことを意味します。必要な情報を手元に用意していないと途中離脱につながりやすい典型例です。 - 入力フォーマットの迷い:ハイフンの有無や全角半角など、どの形式で入力すべきか分からずエラーになるケースも多いです。たとえば「09012345678」と連続で入力して良いのか、「090-1234-5678」とハイフン付きで入力するべきか迷ううちにエラーを出してしまう、といったユーザーもいます。

フォーム側で数字のみ受け付けているのにユーザーがハイフンを入れてエラーになる、逆にハイフン必須なのに入れずにエラーになる、という具合です。このように入力ルールが明確でないとユーザーは戸惑いがちです。

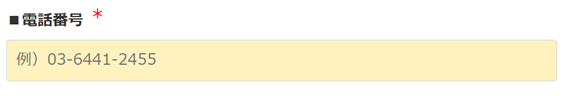

電話番号欄のエラー対策として重要なのは、入力フォーマットの明示と柔軟な受け付けです。

具体的には「例)03-6441-2455」のように入力例を提示して正しい形式を示す、またはハイフンの有無を自動補完・許容する仕組みを入れるといった工夫が考えられます。

Gyro-n EFOなど高度なEFOツールでは、ユーザーがハイフンを入れても自動的に削除して統一フォーマットに整形する機能や、全角数字を入力してしまった場合に半角に変換する機能などもあります。

さらに、電話番号項目そのものの必要性を見直すのも有効です。

お問い合わせ後の連絡手段としてメール連絡が主流であれば、電話番号は任意入力にする、あるいは「ご希望の連絡方法」のようにユーザーに選択させて電話を必須にしない設計にすることで、心理的ハードルを下げられます。

必要以上に電話番号を強要しない姿勢もUX向上につながるでしょう。

「お名前」欄のエラー要因

3番目にエラー率が高かった「お名前」欄についても分析します。

一見、氏名の入力は単純そうですが、フォーム全体の流れやユーザー心理を考慮すると意外な課題が見えてきます。

Gyro-nのお問い合わせフォームのケースでは、通常フォームの冒頭に「問い合わせ種別」など簡単な選択項目があり、その直後に最初のテキスト入力項目として「お名前」が配置されていました。

ログ解析によれば、チェックボックスである「問い合わせ種別」は先頭項目ゆえに離脱は発生しがちですが、選択肢をチェックするだけなので入力後エラー自体は多くありません(※チェックして一度外した場合などに限ればエラーとなります)。

したがって、ユーザーが実際に文字を入力する最初の項目が「お名前」欄という構造になります。

この状況で起こりがちなことは、「お名前」の入力途中で離脱してしまうケースです。

特にまだ購買意欲や問い合わせ意欲が高まっていない段階のユーザー(確度の低いユーザー)ほど、フォーム先頭で氏名入力というハードルの高い作業に直面した途端に入力を諦めてしまう傾向があります。

ログ上はそれが未入力エラーとして表れ、そのままフォーム離脱へ直結していると考えられます。実際、先述のエラー率ワースト上位だった「お名前」項目は、後述する離脱率(フォーム完了前に離れてしまった割合)でも上位に顔を出す結果となりました。

つまり「お名前」でエラー→そのまま離脱というユーザーが一定数いたことを意味します。

この問題への対策としては、フォームの質問順序や分量を工夫することが考えられます。

例えば、確度の低い新規ユーザーに長いフォームを一気に入力させるのではなく、ステップフォーム(分割フォーム)を採用して段階的に質問する方法があります。

※Gyro-nでは、通常のフォームを、ステップ式フォームに変換しEFOを適用する「Gyro-n EFOネクスト」を提供しています。

ステップフォームではまずハードルの低い質問(例:「興味のあるサービスを選択してください」など)から始め、徐々に必須情報である氏名や連絡先を後半で入力してもらうことで、ユーザーの離脱を抑制できます。

こうしたフォームデザイン上の工夫により、「名前を書くほどはまだ本気でない」ユーザーでも少しずつ入力を進めやすくなります。

もしステップフォームまでは導入できない場合でも、フォームの冒頭にはなるべく入力負荷の低い項目を配置する、氏名は後半に回す、あるいは氏名を入力するメリットを明示する(「※正式なお見積り作成に必要です」等)ことでユーザーのモチベーションを支えるといった工夫も有効でしょう。

また、「氏名」欄でエラー・離脱が多い場合、もしかすると個人情報提供への心理的抵抗が影響しているケースも考えられます。

ユーザーが入力を躊躇する項目として、「住所」「電話番号」「会社名」と並んで氏名も代表的な項目です。

必要以上の個人情報を要求しない、氏名や会社名を任意にする(本当に必要な場合のみ収集する)など、入力項目数そのものの見直しも時には、常に検討すべきでしょう。

その他:会社名項目や住所項目のケース

今回のログ例ではトップ3の詳細を分析しましたが、4位の「会社名」項目についても触れておきます。

会社名はBtoBサイトのフォームなどでよく設置されていますが、実は個人ユーザーには入力が難しい場合がある項目です。

たとえば個人として問い合わせをしたいユーザーに会社名の入力を強制すると、「会社に所属していないけどどうしよう」「社名は知られたくない」と戸惑わせてしまい、結果的に未入力エラーや離脱を誘発します。

ログに会社名のエラーが多く出ている場合は、個人ユーザーと法人ユーザーでフォームを分ける、会社名は任意項目にするといった対策も検討すべきでしょう。

また、本記事では扱っていませんが、住所や郵便番号といった項目もフォームによってはエラーや離脱を招きやすい箇所です。

住所は入力すべき情報量が多く、郵便番号は覚えていないユーザーも多いため、途中で調べるうちに離脱されがちです。これらの対策としては、郵便番号から住所を自動補完する機能や、丁目・番地を分けて入力ストレスを軽減する工夫などが有効です。

Gyro-n EFOの入力支援機能には住所の自動入力補助なども含まれており、住所欄でユーザーがつまずくリスクを低減できます。

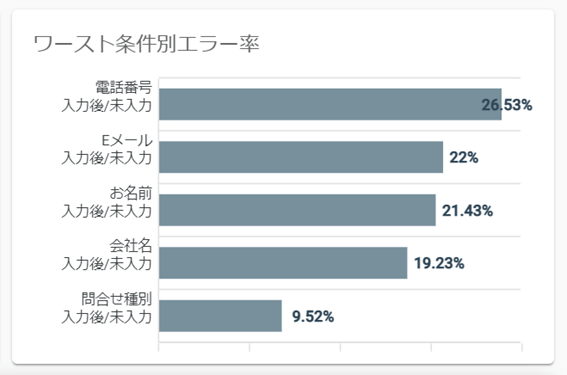

エラーの「条件別」分析から見えるもの:未入力エラーと形式エラー

ここまで、エラー率ワーストを見ましたが、次にエラーの内容(条件)別に深掘りしてみます。

Gyro-n EFOの条件別レポートでは、「どのような入力内容・操作でエラーになったか」が分類されて表示されます。

このデータから、単に「メールアドレスでエラーが多い」と言っても何が原因でエラーになっているのかを明確に把握できます。

ログデータによると、ワースト上位の項目に関してはいずれも「未入力」でのエラー発生が突出して多い状況でした。

つまりメールアドレス、電話番号、お名前といった項目では、ユーザーが入力せずに項目から離れてしまったがゆえのエラーが主因となっていたわけです。

これは裏を返せば、「これらの項目で一時的にユーザーが入力を保留しがちである」ことや「入力を面倒に感じて放棄しやすい」ことを意味します。未入力エラーが多いという事実から、ユーザーが感じる負荷の大きさがデータで裏付けられた形です。

一方で、「正規表現エラー」「文字種エラー」「文字数オーバーエラー」など入力形式に起因するエラーも一定数観測されます。

中でもメールアドレスの正規表現エラーについては先述の通りで、全角入力や「@」「.」の欠落が主な原因でした。

電話番号でも「数字以外の文字が含まれている」「桁数が合わない」等の形式エラーが起きやすいでしょう。これら形式面のエラーは、フォーム側の仕様とユーザーの入力習慣のミスマッチから起こります。

特に日本のユーザーはスマホから全角で入力してしまうケースも多いため、ツール側で半角に自動変換するなど、技術的に解決できる部分も大きいです。

以上のように条件別の分析によって、「エラー率ワースト項目では主に未入力エラーが多い」「形式エラーも発生しているが対策可能」という二つのポイントが明らかになりました。

重要なのは、この原因レベルまで理解して初めて適切な改善策が立てられるということです。

ただ「エラーが多いからフィールドを削除しよう」と短絡的に判断するのではなく、「なぜエラーになるのか?」「ユーザーにとって何が負担か?」まで踏み込んで考えることで、本質的なUX改善策が見えてきます。

エラーと離脱の関係性:エラー率の高い項目は本当に離脱に直結しているか?

フォーム改善を検討する際には、エラー率の高さ=そのまま致命的な離脱要因とは限らない点にも注意が必要です。

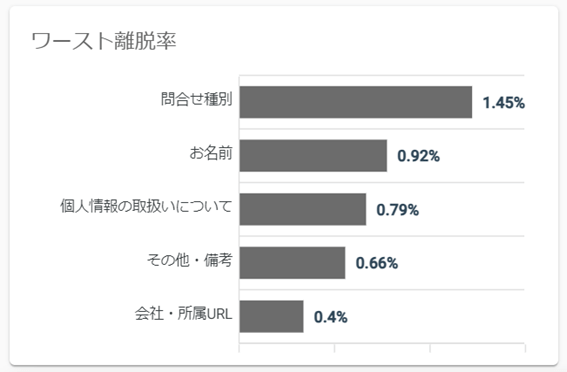

ログ解析では、エラー率と併せて各項目の離脱率(その項目に到達したユーザーのうち途中でフォーム離脱した割合)も確認できます。エラー率ワーストの項目が、そのまま離脱率ワーストにも入っているかどうかを見比べることで、「どのエラーが放置できない深刻な問題か」を判断できます。

先述の例では、エラー率上位だった「メールアドレス」と「電話番号」は離脱率ではワースト圏外でした。これはこれらの項目で一時的にエラーが発生しても、多くのユーザーは入力をやり直して修正し、最終的にはフォーム送信まで至っていることを示しています。

実際メールや電話は、エラーが出ても「正しく直さなければ先に進めない」重要項目であるため、ユーザーも粘り強く修正を試みる傾向があります。

その結果、エラー発生数の割には離脱にはつながっていないというわけです。

一方、エラー率上位の中で「お名前」だけは離脱率でもワースト入りしていました。

前述の通り氏名入力で躓いたユーザーの一部はそのままフォームから去ってしまったためです。

特に「お名前」はフォーム冒頭に位置することもあり、エラー→離脱に直結しやすい項目と言えます。

興味深いのは、今回のログ例では離脱率ワースト自体は全体的に1%前後と小さい値に留まっていた点です。

トップの「問い合わせ種別」で約1.45%、「お名前」で約0.92%と、割合としては僅かですが、それでも無視できないユーザーが離脱していることがわかります。

この程度であれば許容範囲とも考えられますが、フォームの性質(商談獲得フォームなのか資料請求フォームなのか等)によっては1%の離脱改善が大きなコンバージョン増加につながる場合もあります。

したがって各項目のエラー率と離脱率の両面から総合判断し、優先的に手を打つべき箇所を見極めることが重要です。

まとめると、エラー率の高さはユーザーのつまずきを示すシグナルですが、実際に離脱へ直結しているかは別途離脱率を確認する必要があるということです。

エラーが多くてもユーザーが持ち直せている項目(メール・電話など)は、改善の優先度は次点かもしれません。一方で少数のエラーでも即離脱につながる項目(氏名など)は真っ先に対策すべきです。

こうした分析に基づき、効率的にフォーム改善リソースを配分するのが専門家のアプローチです。

エラー率改善のための施策とEFOの技術アプローチ

ここまで明らかになったエラー発生要因を踏まえ、具体的なフォーム改善施策を整理します。エラー率を下げることはそのままユーザーのストレス低減につながり、ひいてはコンバージョン率(CVR)向上に直結します。

Gyro-n EFOをはじめとするEFOツールや実践ノウハウを活用し、以下のような対策を検討してみてください。

- 入力ガイダンスの充実:各フィールドに適切なプレースホルダー例や入力説明を添え、ユーザーが迷わず正しい形式で入力できるようにします(例:「メールアドレス(例:info@example.com)」と表示する、電話番号欄にハイフン入力の可否を明記するなど)。ガイダンスによりエラーそのものを未然に防ぐ効果が期待できます。

- リアルタイム入力支援:ユーザーの入力中にその場でチェックと補助を行うことで、エラー発生を最小限に抑えます。

Gyro-n EFOでは22種類以上の入力支援機能を備えており、入力ミスや誤操作を検知すると即座にアラートを出したり、自動補完・変換を行ったりします。

例えば、カタカナ入力欄にひらがなを入力した際の自動エラー表示、郵便番号入力時に住所を自動表示、全角英数字を半角に変換、未入力のまま画面を閉じようとした際の確認ポップアップ表示等、ユーザーが途中離脱する前に手を打つ仕組みを実装できます。 - 入力項目数・必須項目の見直し:エラー率改善の根本策として、そもそもユーザーに入力させる情報を本当に必要最小限に絞ることも大切です。

必須項目が多すぎると感じたユーザーの半数以上がフォーム離脱するとデータでも示されています。企業側の都合で情報をたくさん集めようとせず、まずコンバージョン(問い合わせ送信や購入完了)に必要な項目だけにすることで、結果的にエラーも減少しCVRは向上します。

「この情報は後からでも聞けるか?」と自問し、余分なフィールドは削減しましょう。 - フォームUI/UXデザインの改善:入力エラーを防ぐために、フォームのレイアウトや進行フローにも工夫が可能です。先述のステップフォーム導入や、長いフォームをセクションで区切る、重要度の低い項目は折りたたんで任意入力にする、といった心理的・視覚的負担の軽減も効果があります。

また、モバイルユーザー向けに入力キーボードを適切に制御すること(例えば電話番号欄では数字キーボードを表示、メール欄では「@」「.」を入力しやすいキーボードを出す等)も細かながら有用なテクニックです。

こうしたUXの配慮がエラー発生そのものを減らし、ユーザーのイライラを防ぐことにつながります。

以上のような施策を講じることで、フォームの使いやすさ(ユーザビリティ)は飛躍的に向上します。

Gyro-n EFOを導入すれば、こうした改善策の多くをコーディング不要で実装でき、さらにログ解析によって効果検証までワンストップで行える点が大きな強みです。

実際、EFOツール導入企業ではフォーム完了率(CVR)が平均1.2倍向上したというデータもあり、入力項目が多いフォームほどその効果は顕著です。

フォーム最適化への投資は、広告やSEOでせっかく獲得したユーザーをムダにしないための「最後の砦」と言えます。

専門家によるPDCAサイクル:ログに基づく継続的なフォーム改善

エラー率の改善や離脱率の低減は、一度対策して終わりではなく継続的なPDCAサイクルで取り組むべきものです。専門家集団であるジャイロン(Gyro-n)では、フォーム改善において以下のようなプロセスでお客様を支援しています。

1. 現状数値の把握(計測・分析):まずGyro-n EFO導入後に現状のエラー率・離脱率などログデータを計測します。ここで得られた各指標値がそのフォームの基準値(ベースライン)となります。

業種やフォーム内容によって適正値は異なるため、「業界平均」といったものは一概にありません。自社フォームの現状値を出発点として、それより改善することを目標に設定します。

2. 課題の特定と仮説立案:ログデータを解析し、エラー率や離脱率の高い問題箇所を特定します。併せてその原因(ユーザーが感じているであろう不便さ)を推測し、改善の仮説を立てます。

例えば「電話番号欄のエラー率が高い→ハイフン入力が原因では?→入力補助を入れよう」「氏名で離脱が発生→フォーム冒頭の負担が大きいのでは?→順序を変更しよう」等、データに裏付けられた仮説です。

3. 改善施策の実装:仮説に基づきフォームの修正・EFO機能の設定変更を行います。

Gyro-n EFOではサポートチームが設定代行するため、企業担当者はタグを設置するだけで詳細な改善策の適用が可能です。

Gyro-nはすべて自社開発製品なのでカスタマイズ性も高く、要望に応じ柔軟に対応できます。

4. ABテストと検証:変更がユーザー体験とCVRにプラスの効果をもたらすか、ABテストによる検証も重要です。

フォームの一部に新しい改善策を適用したバージョンと現状維持のバージョンを並行テストし、コンバージョン率やエラー発生率の差異を比較します。

これにより改善策の有効性を客観的に評価できます。Gyro-n EFOではABテスト機能も提供されており、テスト結果の分析もサポートしています。

5. 結果の分析と次の施策へ反映:テスト結果や最新のログデータを再度分析し、改善が確認できれば本番反映、思うような効果が出なければ別アプローチを検討します。

このようにデータに基づいて施策をブラッシュアップし続けることで、フォームの完成度を高めていきます。定期的なモニタリングと微調整を繰り返すことで、フォーム離脱率・エラー率は着実に低減し、コンバージョン最大化につながります。

Gyro-nでは、EFO専任のアナリストや経験豊富なエンジニアチームが在籍しており、単にツールを提供するだけでなく各顧客のフォーム課題をヒアリングし、ログデータに基づいた改善提案を迅速かつ的確に行っています。

フォーム改善の現場では、「数値の解釈をどうすべきか」「具体的に何を直せば良いか」といった悩みがつきものですが、そうした局面でプロの知見を提供できます。

まとめ:データドリブンなフォーム最適化でユーザーとビジネス双方に価値を

フォームにおけるエラー率の分析は、ユーザー体験の障害を取り除くための重要な手がかりとなります。

エラー率ワーストの項目やエラー内容をログから読み解くことで、なぜユーザーがつまずき、どのポイントで離脱につながっているのかを定量的に掴むことができます。

その上で、専門的な知見に基づく改善策(入力支援機能の活用、フォーム設計の見直し、バリデーションの最適化等)を講じれば、ユーザーの入力負担は大幅に軽減され、離脱率の改善・CVR向上というビジネス成果に直結します。

Gyro-n EFOは、マーケティング専門家集団の知見と高度な開発力によって生み出されたフォーム最適化エンジンです。

タグを一行設置するだけで導入でき、スマートフォン含めあらゆるデバイスに対応した豊富な入力支援機能でフォーム離脱を防止します。

さらに本コラムで紹介したような詳細ログ解析レポートによって、フォームの弱点を発見し改善につなげるデータドリブンなPDCAを実現します。私たち専門家チームはその運用まで含めてきめ細かくサポートし、貴社のフォーム改善を成功へ導きます。

最後に押さえておくべきは、フォームUX改善は一朝一夕で終わるものではないという点です。

ユーザーの行動は時代やデバイス環境とともに変化し、新たなボトルネックが生まれる可能性もあります。

だからこそ継続的なログ分析と改善の積み重ねが重要であり、そのプロセス自体が自社のマーケティング資産となります。エラー率という観点からフォームを見直す取り組みは、ユーザーにとってストレスのない最適な入力体験を提供し、ひいてはコンバージョンの最大化=企業の利益向上につながるWin-Winの投資となります。

貴社のフォームで「どこに離脱要因が潜んでいるか」「どのエラーが機会損失を生んでいるか」を見極めるには、ぜひ一度ログ解析の専門家にご相談ください。

私たちGyro-nはデータに基づく科学的なアプローチで、フォーム改善の可能性を最大限に引き出すお手伝いをいたします。フォーム最適化のその先にある高い成果を、共に実現していきましょう。

![Gyro-n[ジャイロン]](/export/sites/www.gyro-n.com/static/images/logo/gyro-n.png)